焼酎づくりの”容器”について ~鹿児島の焼酎蔵・祁答院蒸溜所の蔵人ブログ~

皆さま、こんにちは。鹿児島県の焼酎蔵、祁答院蒸溜所の蔵人、南之園です。

今回は、焼酎づくりで使います「容器」についてご紹介いたします。

わたしたちは焼酎づくりで使用する容器は、モロミ発酵を行う、原酒の貯蔵を行う、どれだけの原酒ができたか調べるなど、工程によって色々な使い方があります。

発酵で使う容器

モロミを発酵させる仕込み容器です。

米麹と酵母と水を合わせる一次仕込みや、さつま芋と混ぜ合わせた後の発酵に使います。

こちらは甕壺(かめつぼ)です。

手造り青潮(あおしお)・・・・という芋焼酎になります。

こちらは木桶(きおけ)です。

さつま芋と混ぜ合わせた後の発酵容器として使います。

野海棠(のかいどう)・・・木桶仕込み

ステンレス容器

こちらは主に、1次モロミと蒸したさつま芋を入れ、混ぜ合わせる”芋かけ”を行います。

貯蔵に使う容器

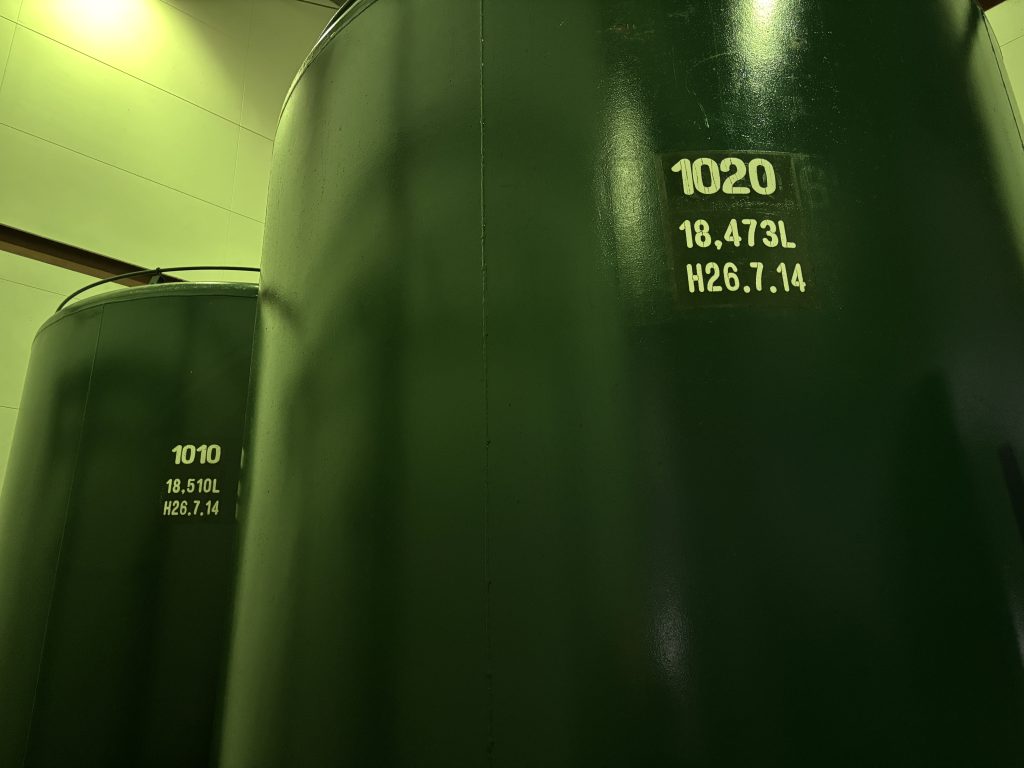

原酒を貯蔵する原酒貯蔵タンクです。

この中で原酒が熟成されることで、まろやかで美味しい焼酎になります。

この他に、仕込みごとにどれだけの原酒が出来上がったか調べる検定タンク もあります。

それぞれの工程ごとに“容器”を分けているのですが、よく見ると1本ずつ、

・容器番号

・容量

・容量を測定した日付

が明記されているのがわかりますね。

沢山の容器たちは、甕は甕ごとに、木桶は木桶ごとに、ステンレスタンクはステンレスタンクごとに、原酒貯蔵タンクは原酒貯蔵タンク毎に、それぞれ似たような、同じような見た目をしていますが、実は容量が少し違っています。それで容器ごとに容器番号、容量が明記されています。

細かな容量表示の理由

なぜ細かく容量を表記しているかといいますと、酒税の関係上、焼酎の製造において、原料の種類、数量を使ってどのくらいのモロミを造ったか、どのくらいのモロミを蒸留して、どのくらいの原酒をつくっているか、という事を税務署に報告するためです。

原酒貯蔵タンクもそれと似ており、どのタンクからどれ程の量を原酒の移動をしたか、そういったところを報告しています。

祁答院蒸溜所にお越しいただくと、迫力のある甕や原酒タンクなどご覧になれます。

特にオフシーズンのご見学では、容器の近くまでご案内できますよ!

ただモロミを発酵させたり、原酒の貯蔵を行うだけでなく、色々な役割があるのが焼酎造りにおいておもしろいところだと思います。

◆◇◆祁答院(けどういん)蒸溜所では、焼酎や蔵の事をメールマガジンで発信しています。◆◇◆

こちらhttps://www.imoshochu.com/p/newsletter/subscribeより会員登録をどうぞ。

◆◇◆情報発信はこちらでも行っています。◆◇◆

★Facebook: https://www.facebook.com/nokaidou/

★Instagram: https://www.instagram.com/nokaidou.jp/